○大木町農業振興総合支援事業補助金交付要綱

平成30年6月21日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の農業者、農業集団又は農業団体等が、本町の農業振興方針に沿って実施する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、本町の農業の振興を図ることを目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

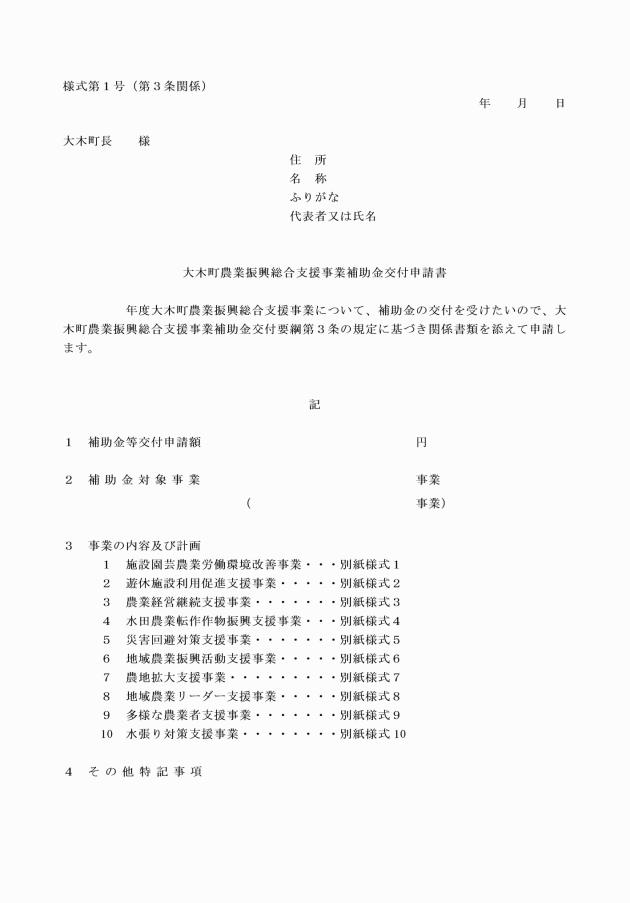

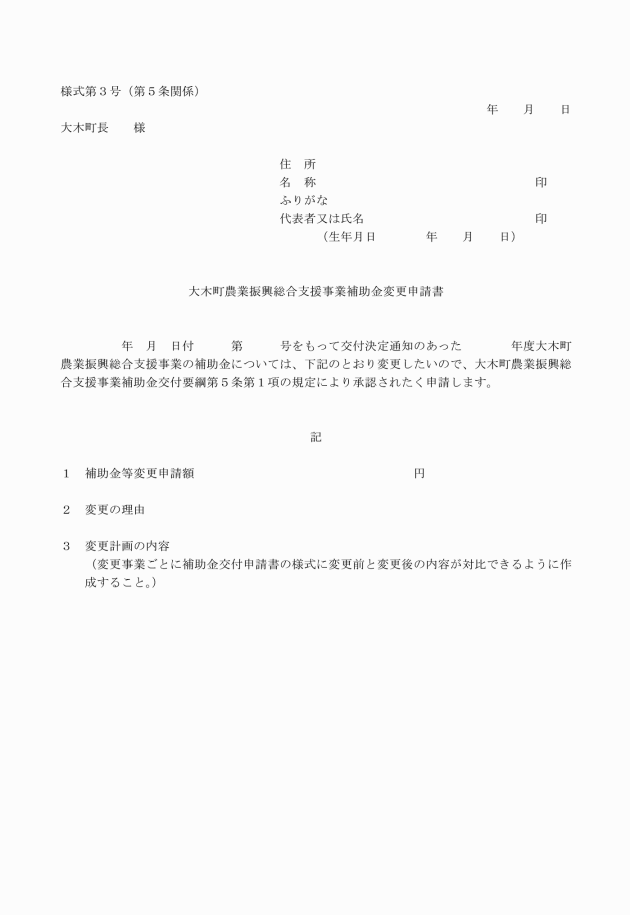

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町農業振興総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

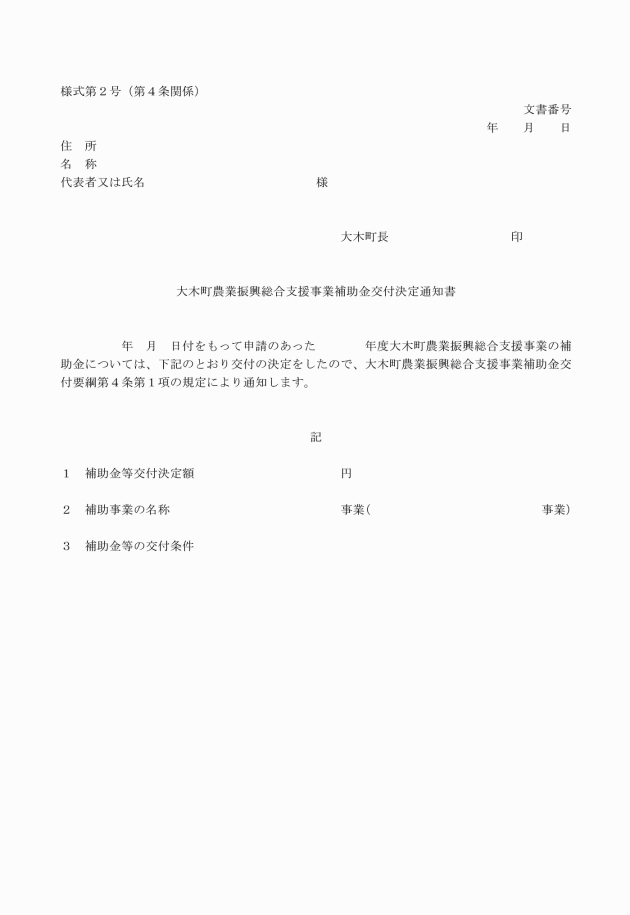

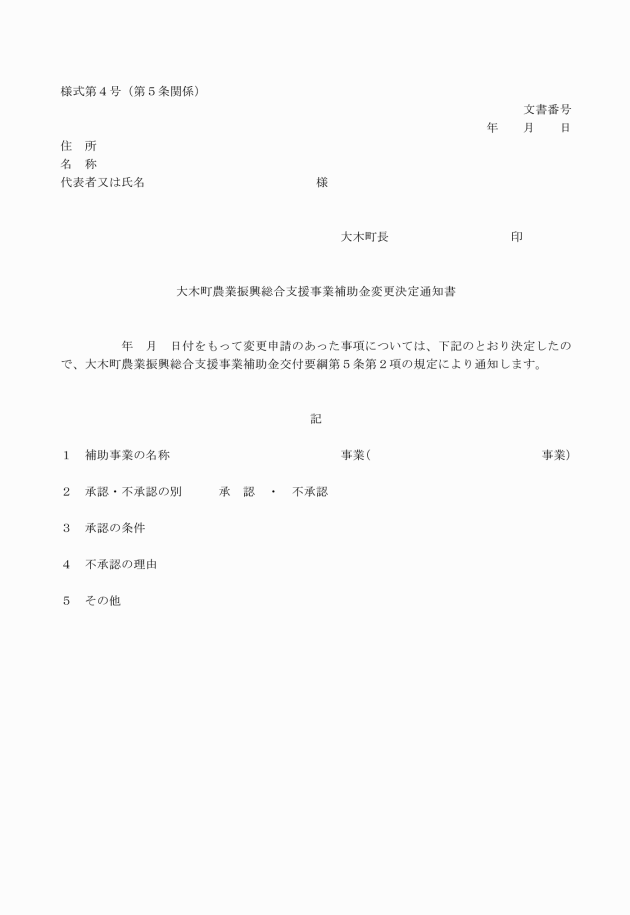

(交付決定等)

第4条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を、大木町農業振興総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付することにより通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定したときは、その交付に条件を付すことができる。

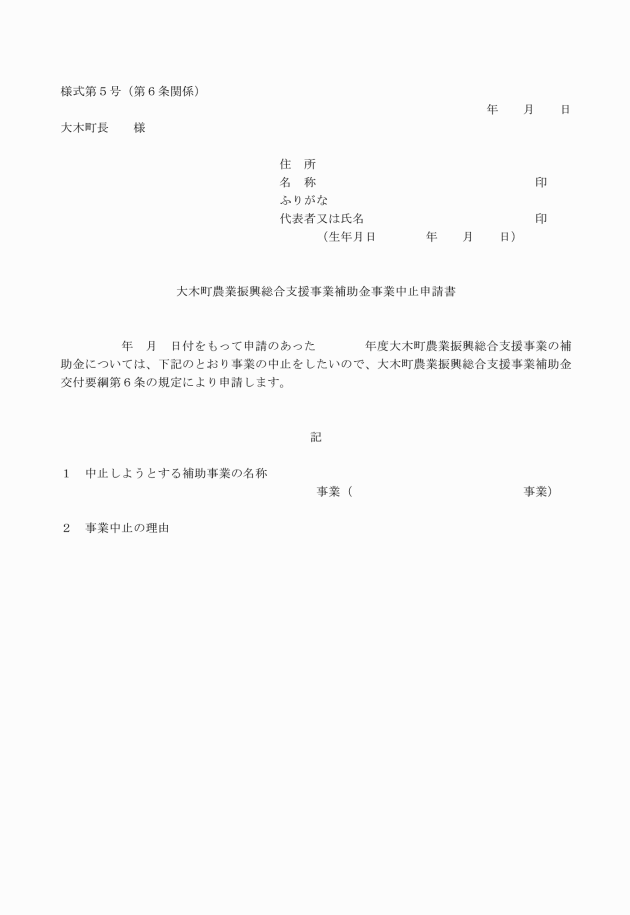

(事業の中止)

第6条 交付決定者は、事業を中止しようとするときは、大木町農業振興総合支援事業補助金事業中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(調査及び報告)

第7条 町長は、交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

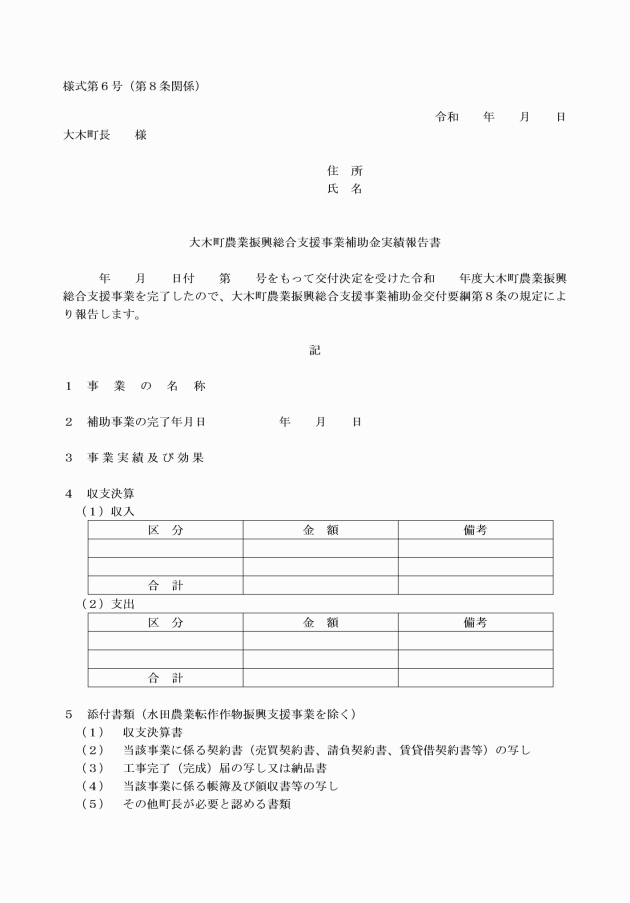

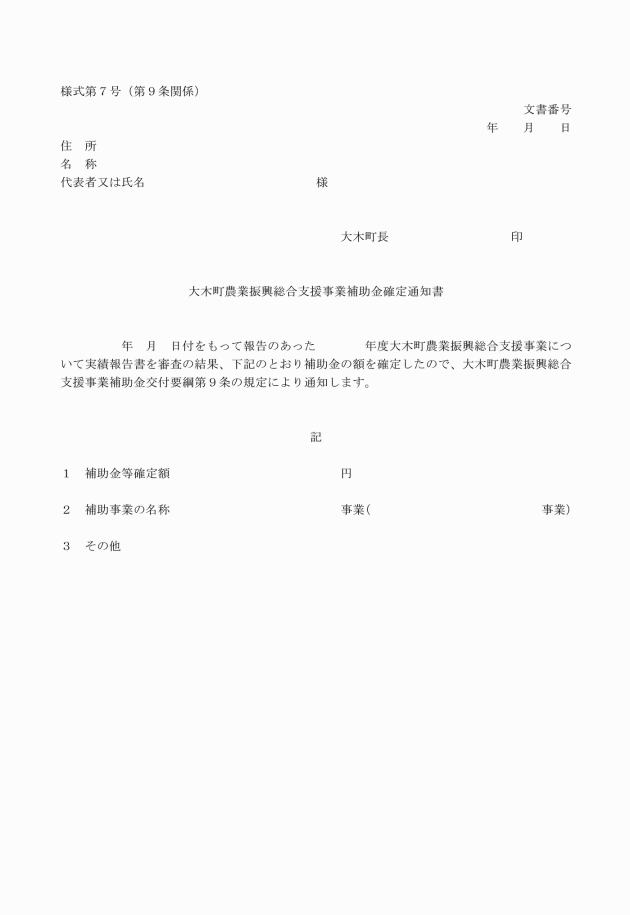

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、大木町農業振興総合支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

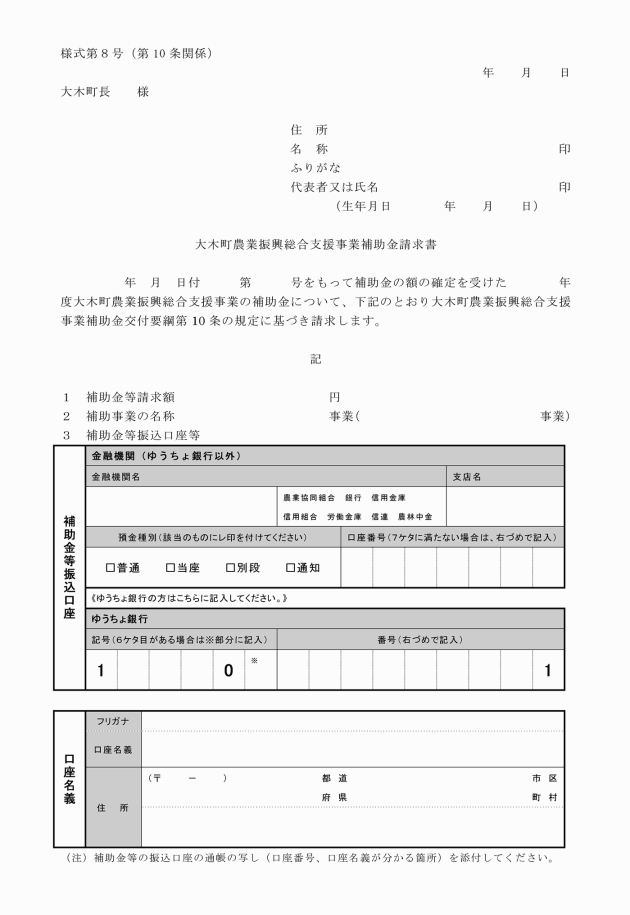

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

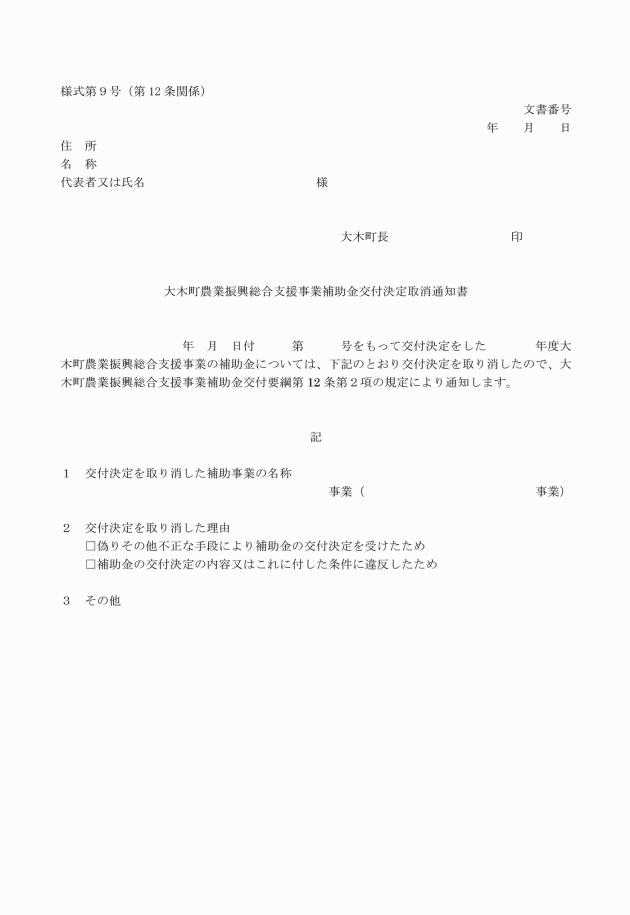

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(関係書類の保存)

第14条 交付決定者は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(大木町園芸産地維持拡大支援補助金交付要綱及び大木町転作作物等振興支援事業補助金交付要綱の廃止)

第2条 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 大木町園芸産地維持拡大支援補助金交付要綱(平成27年大木町告示第55号)

(2) 大木町転作作物等振興支援事業補助金交付要綱(平成30年大木町告示第3号)

改正文(平成31年告示第21号)抄

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第64号)抄

公布の日から施行する。

改正文(令和3年告示第6号)抄

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第103号)抄

公布の日から施行する。

改正文(令和4年告示第21号)抄

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第17号)抄

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年告示第35号)抄

令和6年4月1日から施行する。

改正文(令和7年告示第47号)抄

令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |

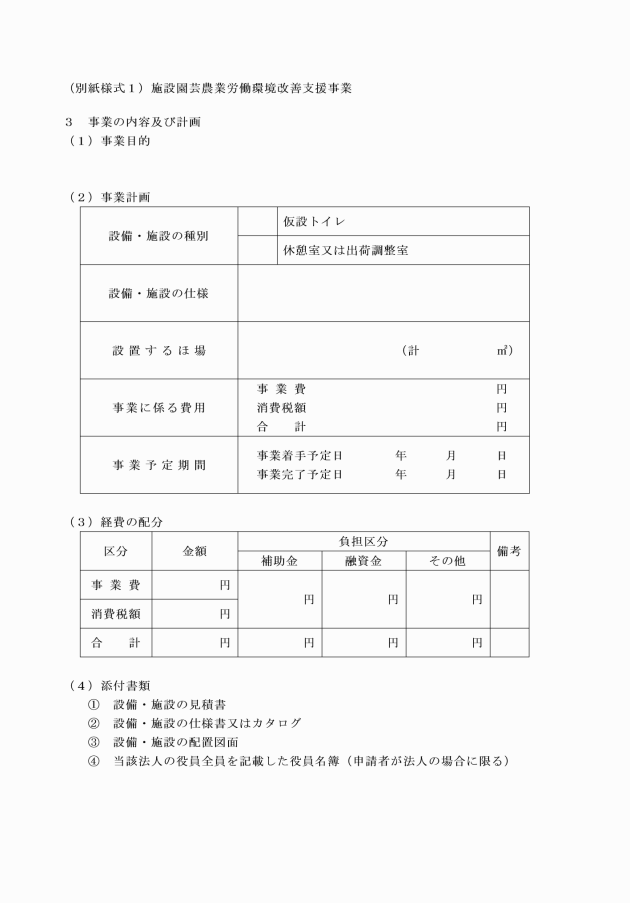

1 施設園芸農業労働環境改善支援事業 | ・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定農業者」という。) ・法第14条の4第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。) | 施設園芸農業者の労働環境の改善を目的とした、栽培施設敷地内に設置する仮設トイレ、休憩室及び出荷調整室の整備に要する経費。ただし、リースによる整備は交付対象外とする。 | 補助対象経費の4分の1以内。ただし、仮設トイレの整備については5万円、休憩室及び出荷調整室の整備については10万円を限度とする。 | |

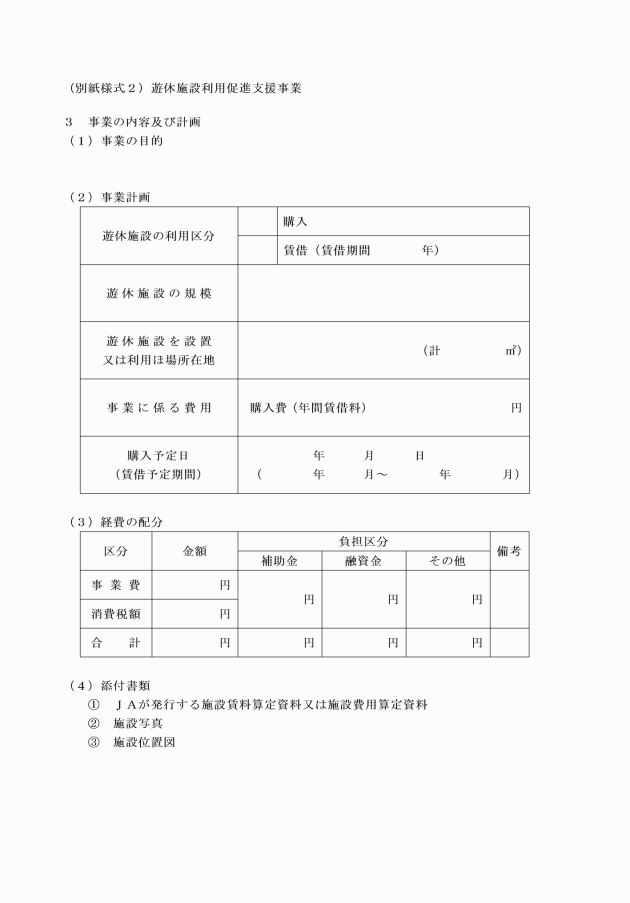

2 遊休施設利用促進支援事業 | ・認定農業者 ・認定新規就農者 | 就農又は営農規模の拡大を目的とした、町内の遊休施設の賃借又は購入(解体移設費を含む。)に要する経費。ただし、遊休施設の賃借に対する補助金の交付期間は最長3年間とする。 | 福岡大城農業協同組合(以下「JA」という。)が査定した遊休施設の年間賃料又は購入費用の2分の1以内。ただし、賃借又は購入する遊休施設の面積10アールあたり10万円を限度とする。 | |

3 農業経営継続支援事業 | ||||

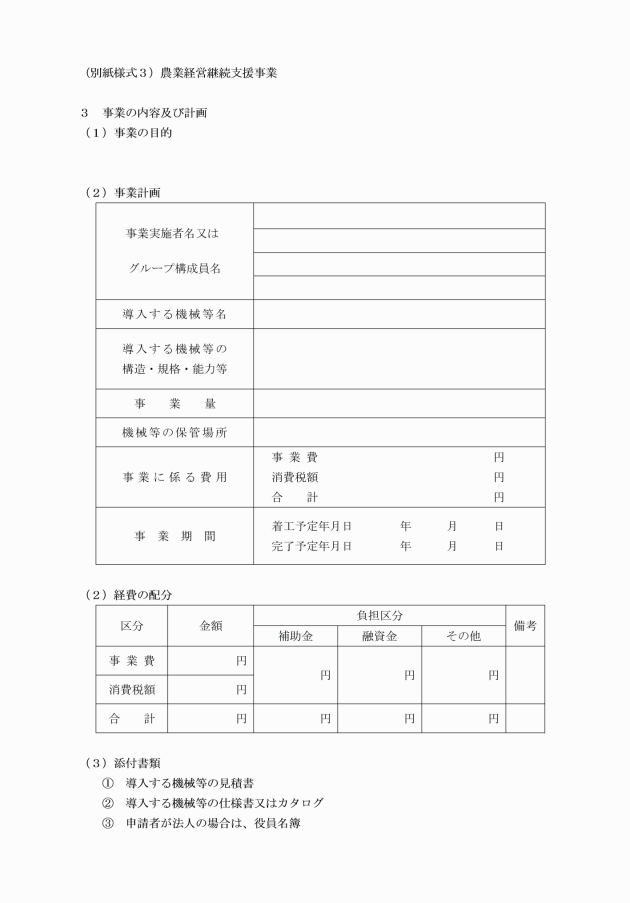

① 集落営農法人等経営継続支援事業 | ・土地利用型農業を営む認定農業者又は認定新規就農者 ・受益戸数3戸以上の営農組織 | 農業経営の継続に向け、作業の集約化、効率化及び生産コストの低減に取り組むために導入する農業用機械で、次の要件を満たす農業用機械の導入経費。ただし、国又は県の補助金等を受けて取得又は取得する見込みのある農業用機械を除く。 (1) 法定耐用年数が7年以上で、取得価格が50万円以上であること。 (2) 中古機械の場合は、残存耐用年数が2年以上あること。 (3) 対象農業用機械の⑦以外の農業用機械を導入する場合は、目標年度において福岡県高性能農業機械導入指針に規定される、各農業用機械の種類及び大きさに対応した利用規模の下限以上の作業面積を確保すること。 (対象農業用機械) ①トラクター ②乗用型田植機(4条植え以上) ③栽培管理ビークル ④普通型コンバイン(グレンタンク付) ⑤自脱型コンバイン(4条刈り以上でグレンタンク付) ⑥大豆コンバイン ⑦①~③の付属機械器具で、耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕・培土、施肥及びその他水田管理に必要な機械 | 補助対象経費の3分の1以内。ただし、250万円を限度とする。 | |

② 地域農業経営継続支援事業 | 作付面積が40アール以上の土地利用型農業を営む農業者で、事業実施後5年以上の営農継続の意思がある者 | 自らの農業の継続と安定化を図るために導入する機械・機具等で、次の要件を満たす機械・機具等の導入経費 (1) 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下で、取得価格が10万円以上であること。 (2) 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。(例:車両、パソコン、発電機、電動工具等) | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。 | |

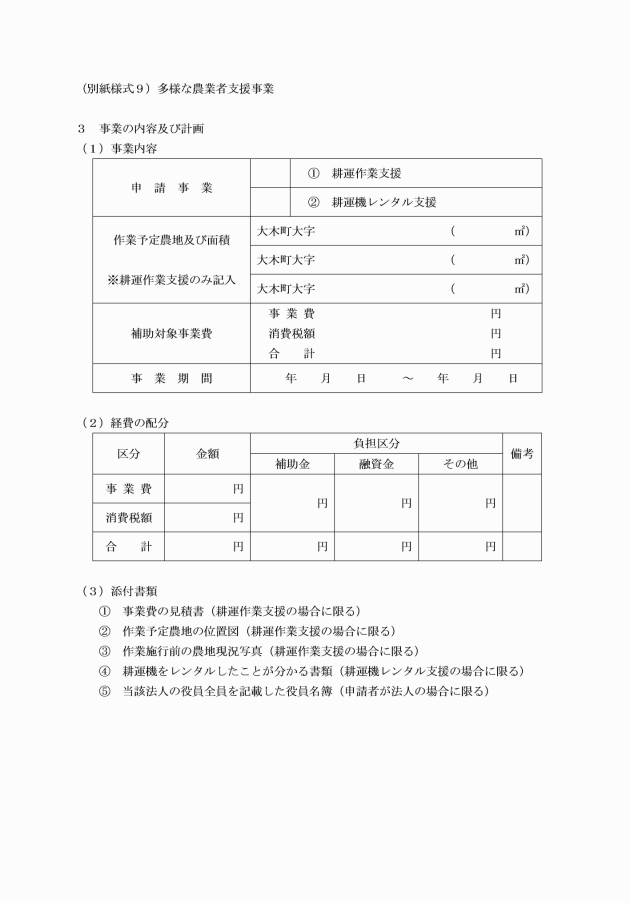

③ 多様な農業者支援事業 | 小規模農家 | 自らの農業経営の継続に向け、農地の耕運を希望する農家が、耕運作業を依頼及び耕運機の賃借に係る経費 (1) 耕運作業請負経費 (2) 耕運機レンタル料 | 1作業あたり1,000円 レンタル料(搬送料含む)の半額 | |

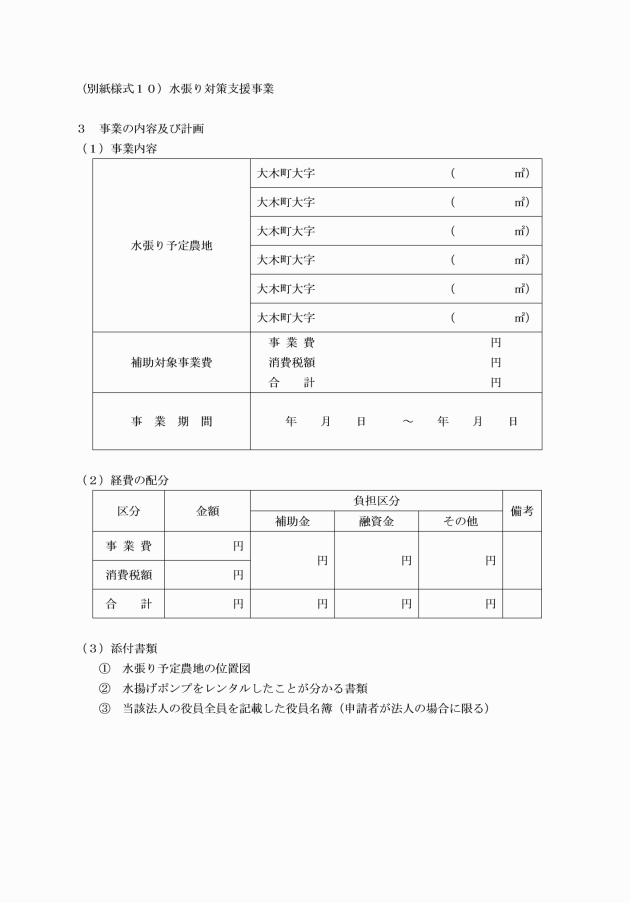

④ 水張り対策支援事業 | 土地利用型農業を営む認定農業者又は認定新規就農者 | 自らの農業経営の継続に向け、圃場整備がされていない農地へのポンプでの水揚げ作業が必要な農家がポンプのレンタルに係る経費 | 水揚げポンプのレンタル1回あたり1,500円 | |

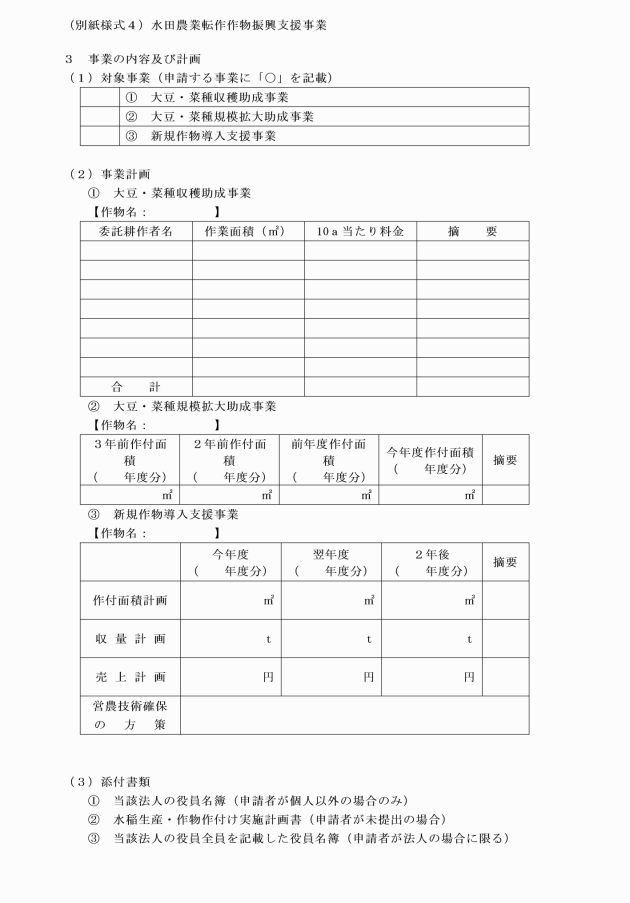

4 水田農業転作作物振興支援事業 | ||||

① 大豆・菜種収穫助成事業 | 大豆又は菜種を販売目的で作付する者から収穫作業を受託する者 | 大豆又は菜種の収穫作業に要する経費 | 大豆又は菜種の収穫作業受託面積10アール当たり2,000円以内 | |

② 大豆・菜種規模拡大助成事業 | ・認定農業者 ・認定新規就農者 ・地域計画において効率的かつ安定的な経営を営む者に位置付けられている者又は位置付けられる見込みの者 | 大豆又は菜種の作付面積の拡大に要する経費。ただし、それぞれ過去3年間で最大の作付面積と比較して増加した作付面積を交付対象とする。 | 出荷契約している大豆又は菜種の作付面積10アール当たり2,000円以内 | |

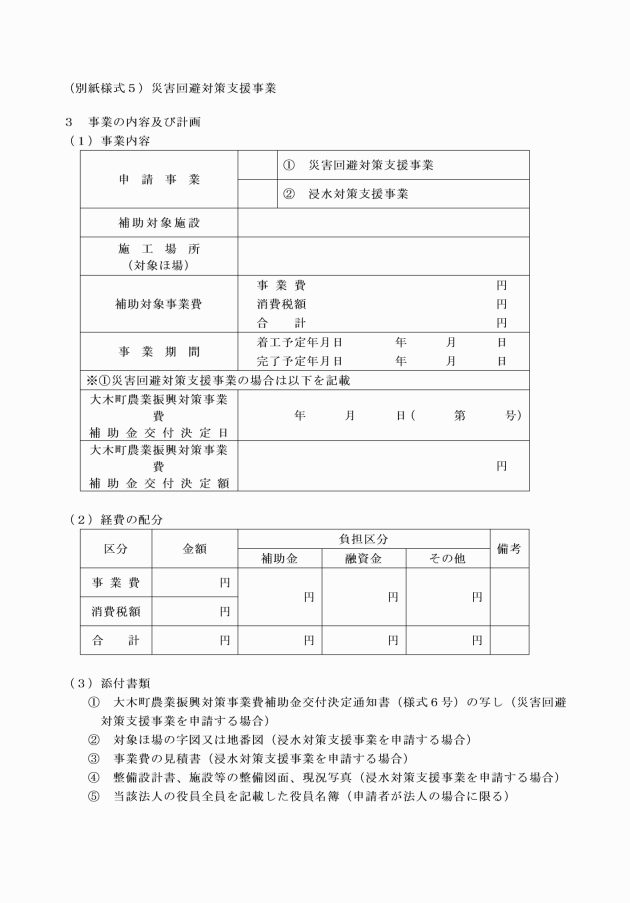

5 災害回避対策支援事業 | ||||

① 災害回避対策支援事業 | 施設園芸型農業を営む農業者 | 福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月1日18農振第560号)別表に規定する農業機械・施設災害復旧支援事業を活用して実施する、災害回避のためのハウス施設の整備に要する経費。 | 補助対象経費の10分の3以内。 | |

② 浸水対策支援事業 | 施設園芸型農業を営む認定農業者又は認定新規就農者 | ハウスへの浸水、冠水被害を回避、低減するために行うほ場整備(ほ場への客土、畝のかさ上げ、排水設備の整備等。ただし、①災害回避対策支援事業に該当するものを除く)に要する経費。 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 | |

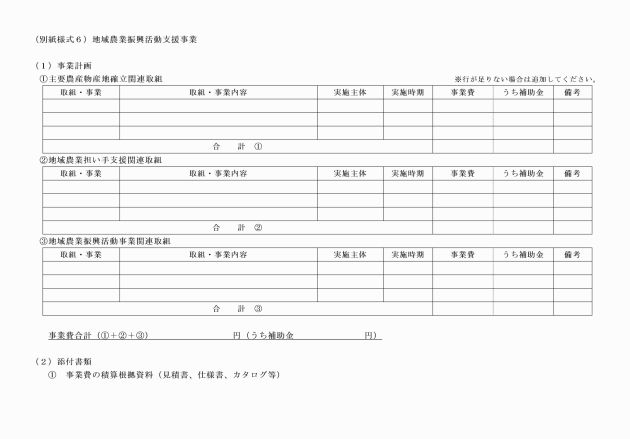

6 地域農業振興活動支援事業 | ・JA ・町又はJAが主体となる農業振興関連協議会 | 地域農業の振興を目的とした下記の取組のほか、町長が特に認める取組に要する経費 (1) 主要農産物産地確立関連 ・主要農産物のブランド力の向上や、販路の拡大に関する取組 ・主要農産物の新品種開発に関する取組 ・主要農産物の新たな栽培技術の導入や、栽培技術の向上に関する取組 ・主要農産物の地産地消に関する取組 (2) 地域農業担い手支援関連 ・地域農業担い手の農業経営の安定化に向けた取組 ・地域農業担い手の営農の省力化、効率化に向けた取組 (3) 地域農業振興活動関連 ・JAが関係機関と連携して実施する地域農業振興に向けた取組 | 定額 | |

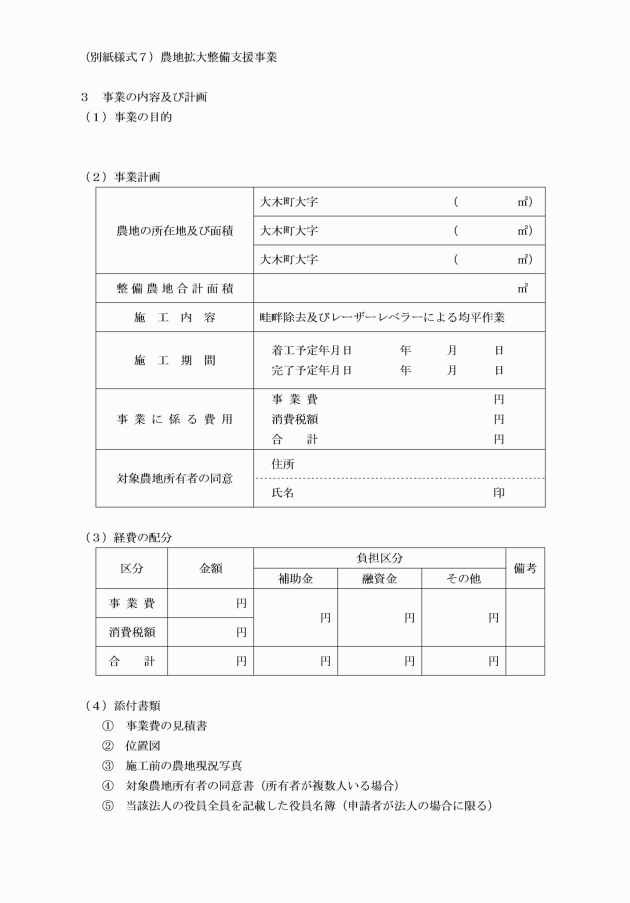

7 農地拡大整備支援事業 | ・認定農業者 ・認定新規就農者 ・地域計画において効率的かつ安定的な経営を営む者に位置付けられている者又は位置付けられる見込みの者で、耕作面積が概ね3ha以上の者 | 農業機械の作業効率化を図るため、畦畔除去による農地の区画拡大に要する経費。ただし、区画拡大後の農地面積が20アール以上の農地に限る。 | 対象農地10アール当たり1万円以内。ただし、拡大した農地1区画当たり10万円を限度とする。 | |

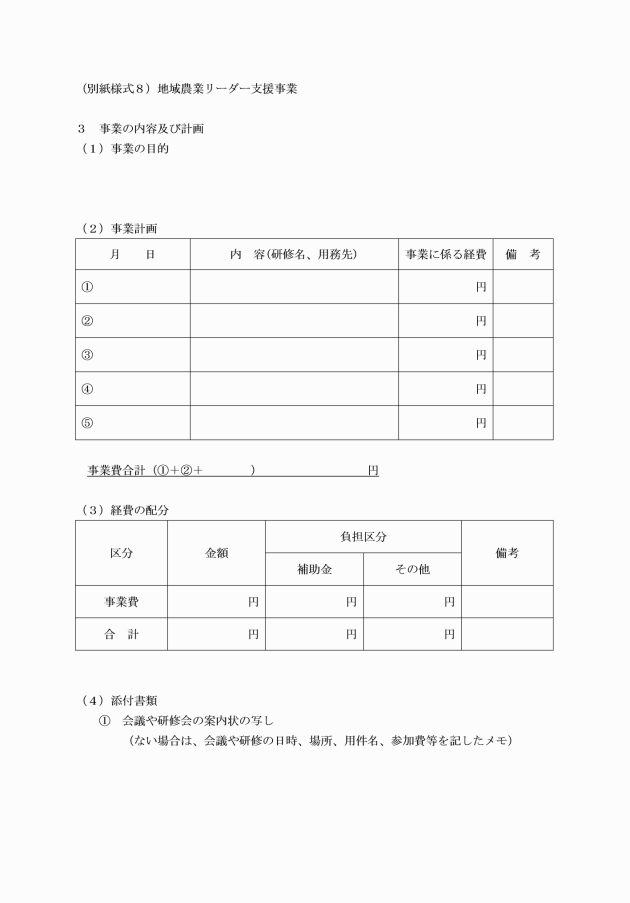

8 地域農業リーダー支援事業 | 福岡県知事より認定を受けている指導農業士、青年農業士、女性農村アドバイザー | 指導農業士、青年農業士、女性農村アドバイザーの会員費や圏域で開催される研修会に参加するための参加費や交通費等の経費。 | 定額 ただし一人当たり2万円を限度とする。 | |