○大木町一時預かり事業費補助金交付要綱

平成27年12月28日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(対象者)

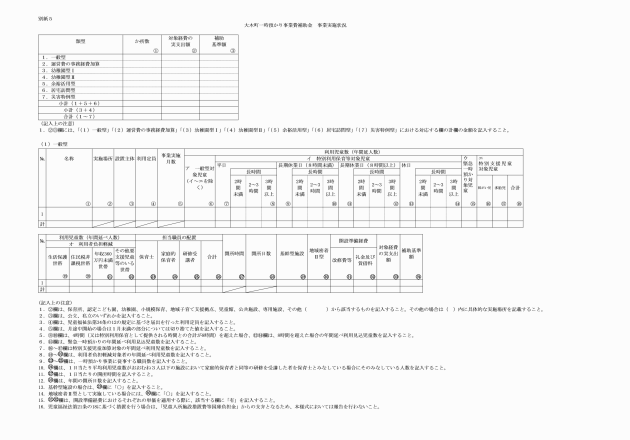

第2条 この補助金の交付対象者は、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育長、こども家庭庁成育局長通知)別紙一時預かり事業実施要綱に定める一時預かり事業の対象となる保育の実施者として町長が認めた者とする。

(補助金の交付額)

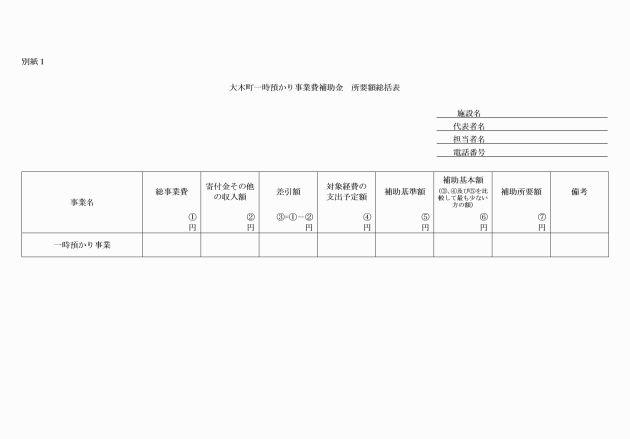

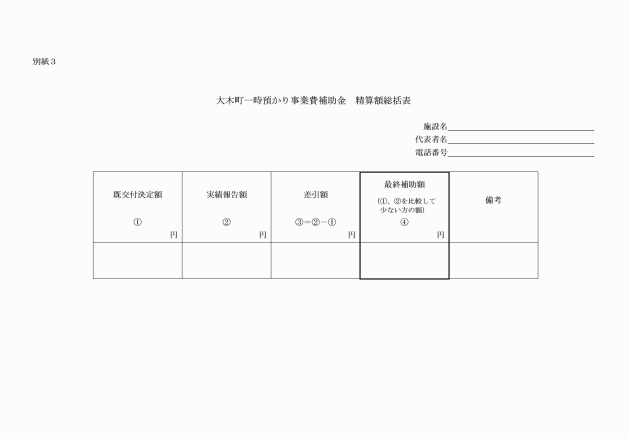

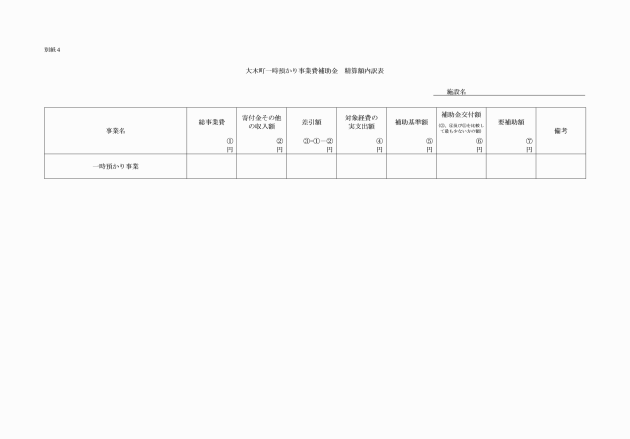

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額のいずれか少ない額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。

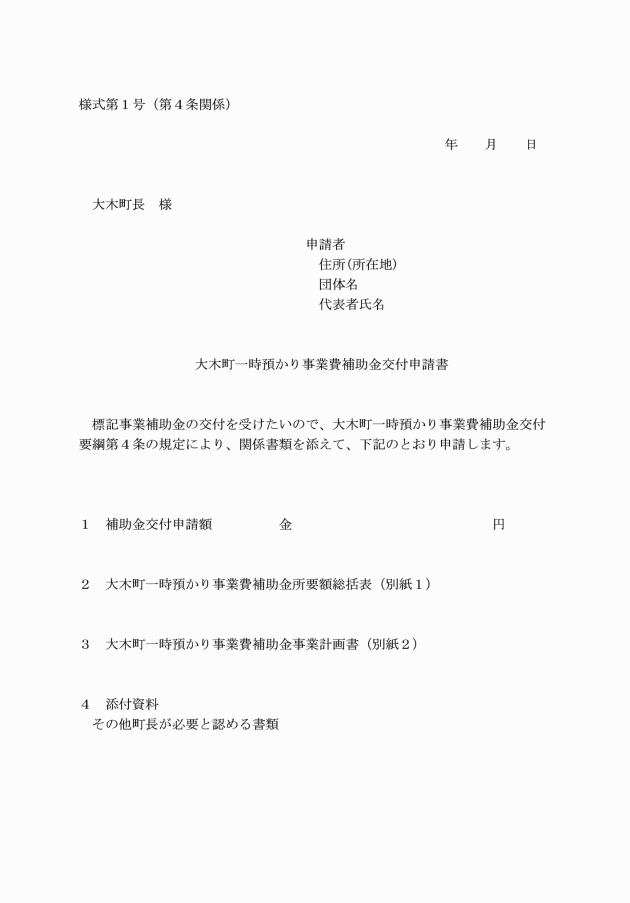

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第6条 前条の交付条件は、次に掲げることとする。

(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合には、事前に町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、事前に町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 町長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入れ税額控除報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助金と事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 一時預かり事業に係る他の補助金等の交付を受けないこと。

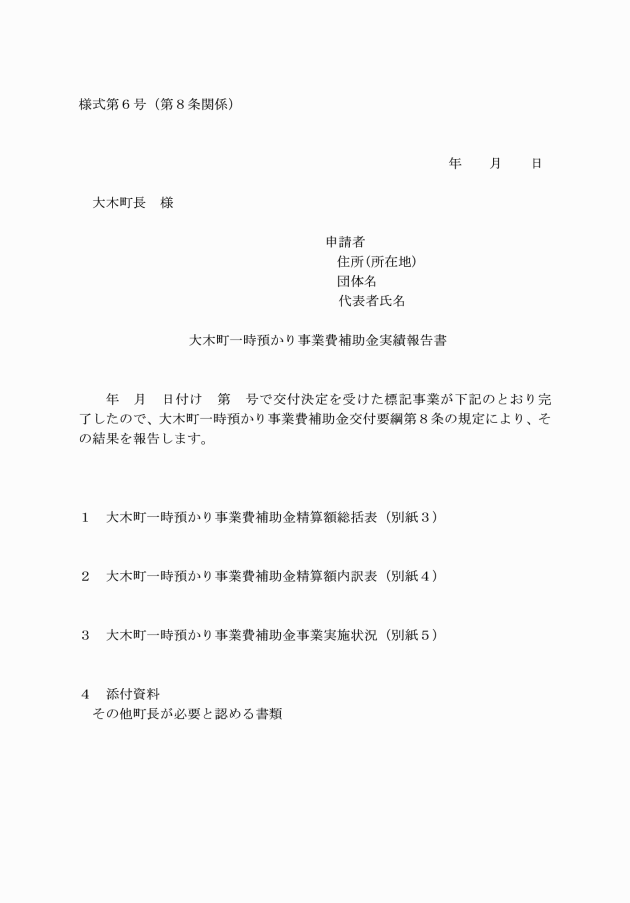

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定があった日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに大木町一時預かり事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

改正文(平成30年告示第11号)抄

公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

改正文(平成31年告示第9号)抄

公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

改正文(令和2年告示第14号)抄

公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

改正文(令和3年告示第8号)抄

公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

改正文(令和5年告示第33号)抄

公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

改正文(令和5年告示第95号)抄

公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

改正文(令和6年告示第68号)抄

公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

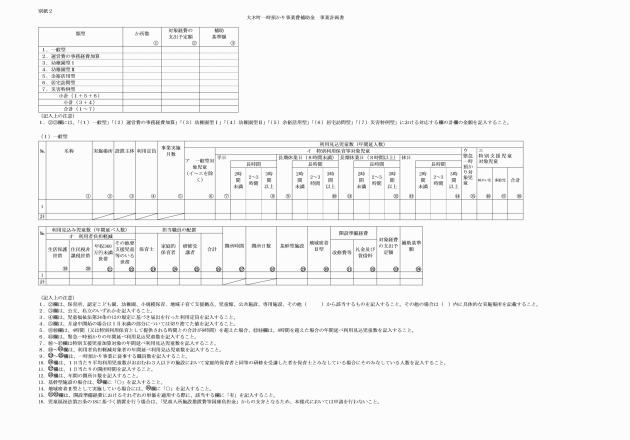

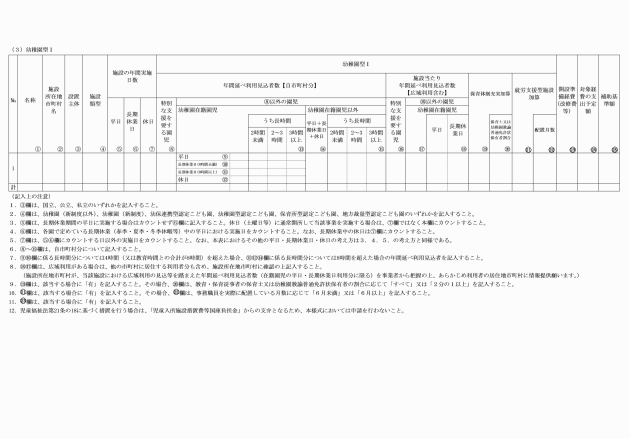

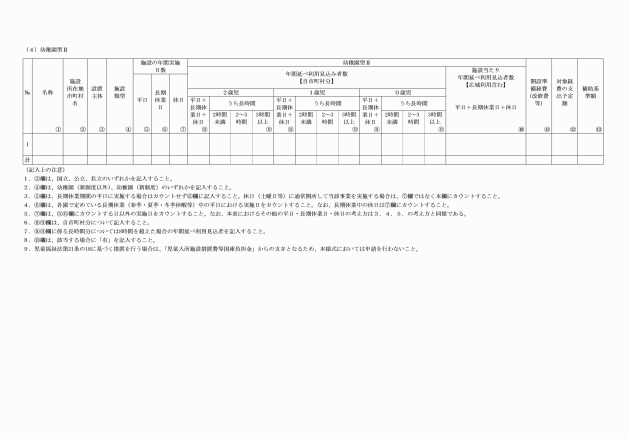

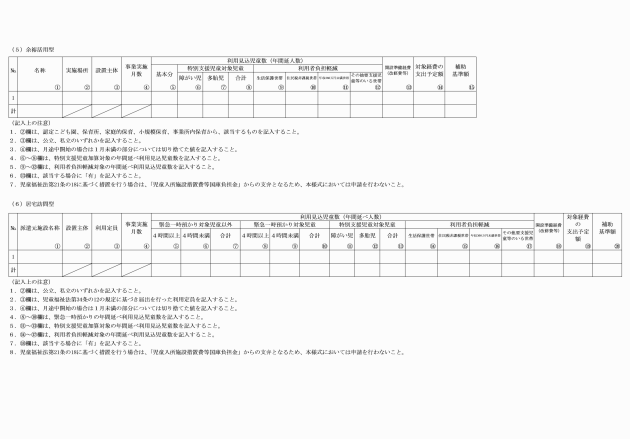

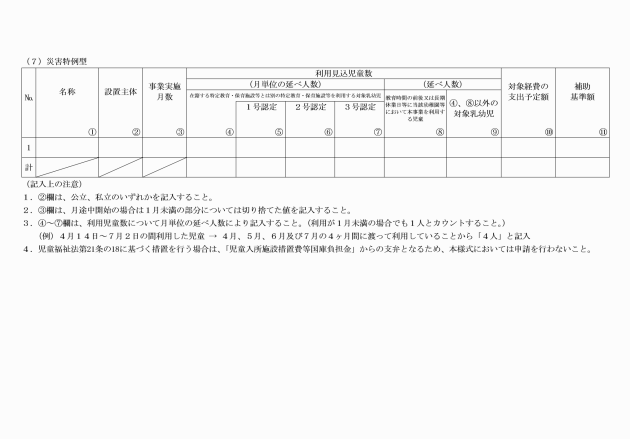

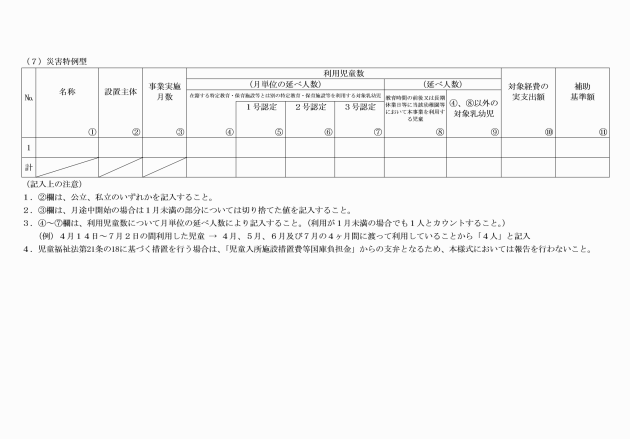

別表(第3条関係)

基準額 | 対象経費 | |||

1 運営費 (1) 一般型 ア 一般型対象児童(イ~エを除く)(1か所当たり年額) (ア) 基本分 ① 保育従事者がすべて保育士又は1日当たり平均利用児童数概ね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合 | 一時預かり事業の実施に必要な経費(報酬、給料、諸手当、福利厚生費、賃金、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、補助金等) | |||

年間延べ利用児童数 | 基準額 | |||

300人未満 | 2,833,000円 | |||

300人以上900人未満 | 3,105,000円 | |||

900人以上1,500人未満 | 3,321,000円 | |||

1,500人以上2,100人未満 | 4,797,000円 | |||

2,100人以上2,700人未満 | 6,273,000円 | |||

2,700人以上3,300人未満 | 7,749,000円 | |||

3,300人以上3,900人未満 | 9,225,000円 | |||

3,900人以上 | 10,701,000円 | |||

② ①以外(地域密着Ⅱ型を含む)の場合 | ||||

年間延べ利用児童数 | 基準額 | |||

300人未満 | 2,833,000円 | |||

300人以上900人未満 | 2,979,000円 | |||

900人以上1,500人未満 | 3,200,000円 | |||

1,500人以上2,100人未満 | 4,622,000円 | |||

2,100人以上2,700人未満 | 6,044,000円 | |||

2,700人以上3,300人未満 | 7,466,000円 | |||

3,300人以上3,900人未満 | 8,888,000円 | |||

3,900人以上 | 10,310,000円 | |||

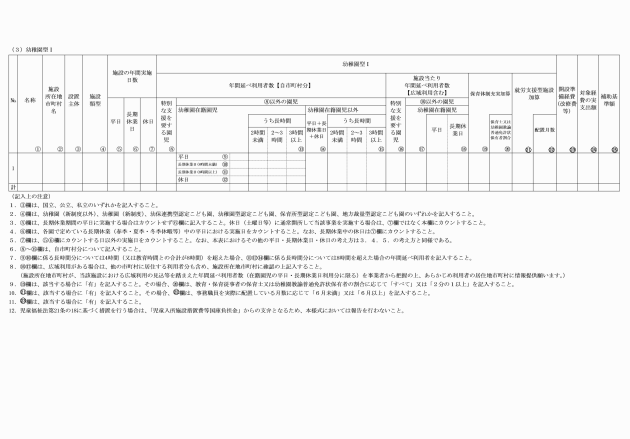

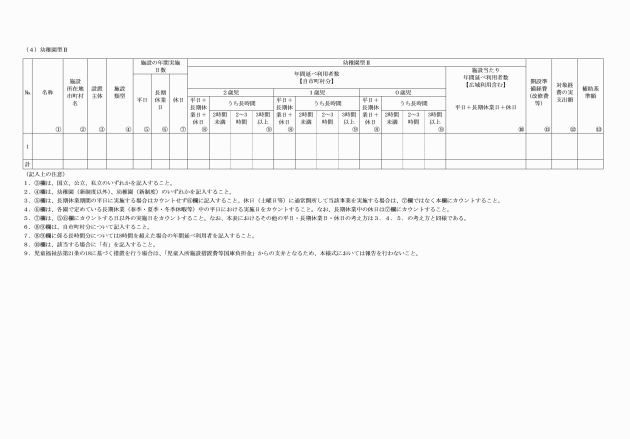

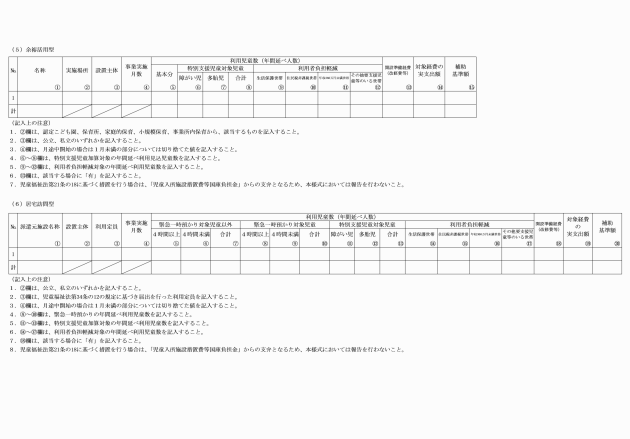

(イ) 基幹型施設加算 1,150,000円 イ 特別利用保育等対象児童(児童1人当たり日額) (子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の提供を受ける児童及び第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育の提供を受ける児童。) (ア) 平日分 400円 (イ) 長期休業日(8時間未満) 400円 (ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円 (エ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円 (オ) 長時間加算((ア)(イ)については4時間(又は特別利用保育等として提供される時間との合計が8時間)、(ウ)(エ)については8時間を超えた利用) ・超えた利用時間が2時間未満 100円 ・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ・超えた利用時間が3時間以上 300円 ウ 緊急一時預かり対象児童(児童1人当たり日額) 4,400円 エ 特別支援児童(障がい児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) 3,600円 オ 利用者負担軽減(児童1人当たり日額) ・生活保護法による被保護者世帯 3,000円 ・市町村民税非課税世帯 2,400円 ・市町村民税所得割合合算額が7万7,101円未満世帯 2,100円 ・その他要支援児童のいる世帯 1,500円 ※ オは緊急一時預かりを除く。 (2) 幼稚園型Ⅰ ア 在籍園児分(ウを除く)(児童1人当たり日額) (ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 ① 平日 400円 ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 ① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円 (10円未満切り捨て) ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 (イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円 (ウ) 長時間加算 Ⅰ (ア)Ⅰ①及び(ア)Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)、(ア)Ⅰ③、(ア)Ⅱ③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合 ・ 超えた利用時間が2時間未満 150円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 450円 Ⅱ (ア)Ⅰ②及び(ア)Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合 ・ 超えた利用時間が2時間未満 100円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 300円 (エ) 保育体制充実加算 Ⅰ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設 1か所当たり年額 2,892,400円 Ⅱ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を満たす施設 1か所当たり年額 1,446,200円 ① 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上 (平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。 ② 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上 (平日については教育時間を含む)の預かりを実施しているとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。 ③ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。 ④ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者)という。」をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。 ⑤ 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。 (オ) 就労支援型施設加算(事務経費) 1か所当たり年額 1,383,200円 ※1 ※2③の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。 ※2 次の要件を満たす施設に適用する。 ① 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること ② 次のいずれかの要件を満たしていること a 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設となっていること b 3以上の市町村から園時を受け入れていること c 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を実施していること ③ 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること イ 在籍園児以外の児童分(ウ及び(3)を除く)(児童1人当たり日額) (ア) 基本分 800円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) ・ 超えた利用時間が2時間未満 150円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 450円 ウ 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額) 4,000円 ※ 以下のいずれかの要件を満たすと町が認める児童に適用する。 (ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童 (イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等により障がいを有すると認められる児童その他健康面・発達面において特別な支援を要すると町が認める児童 ※ 幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする(なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受け入れ促進に資する措置(ア(ア)Ⅰ③、ア(ア)Ⅱ③、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)、イ(イ)及びウに係る基準額を適用したことにより、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。) (3) 幼稚園型Ⅱ(児童1人当たり日額) ア 2歳児 Ⅰ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設 (ア) 基本分 2,650円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) ・ 超えた利用時間が2時間未満 330円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 990円 Ⅱ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設 (ア) 基本分 2,250円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) ・ 超えた利用時間が2時間未満 280円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 840円 イ 1歳児 (ア) 基本分 2,250円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) ・ 超えた利用時間が2時間未満 280円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 840円 ウ 0歳児 (ア) 基本分 4,500円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) ・ 超えた利用時間が2時間未満 560円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 1,680円 (4) 余裕活用型(児童1人当たり日額) ア 基本分 2,400円 イ 特別支援児童(障がい児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) 3,600円 ウ 利用者負担軽減(児童1人当たり日額) ・生活保護法による被保護者世帯 3,000円 ・市町村民税非課税世帯 2,400円 ・市町村民税所得割合合算額が7万7,101円未満世帯 2,100円 ・その他要支援児童のいる世帯 1,500円 (5) 居宅訪問型(児童1人当たり日額) ア イの緊急一時預かり対象児童以外の児童 利用時間4時間以上 9,000円 利用時間4時間未満 4,500円 イ 緊急一時預かり対象児童 利用時間4時間以上 12,100円 利用時間4時間未満 6,050円 ウ 特別支援児童(障がい児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) 3,600円 エ 利用者負担軽減(児童1人当たり日額) ・生活保護法による被保護者世帯 3,000円 ・市町村民税非課税世帯 2,400円 ・市町村民税所得割合合算額が7万7,101円未満世帯 2,100円 ・その他要支援児童のいる世帯 1,500円 ※ エは緊急一時預かりを除く。 (6) 災害特例型 ア 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法第27条第3高第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号若しくは第3号の内閣総理大臣が定める基準又は同法第30条第2項第2号、第3号若しくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額) ※ 月途中で利用を開始、又は利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例によること。 イ 利用児童の保護者が復旧活動等を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後又は長期休業日等に、本事業を利用する児童(児童1人当たり日額) 1,600円 ウ ア、イ以外の児童(児童1人当たり日額) 4,650円 2 開設準備経費(1か所当たり年額) (1) 改修費等 4,000,000円 (2) 礼金及び賃借料(開設前月分) 600,000円 ※ (1)(2)とも補助金の交付決定があった日の属する年度に支払われたものに限る。 ※ (2)は一般型に限る。 | ||||

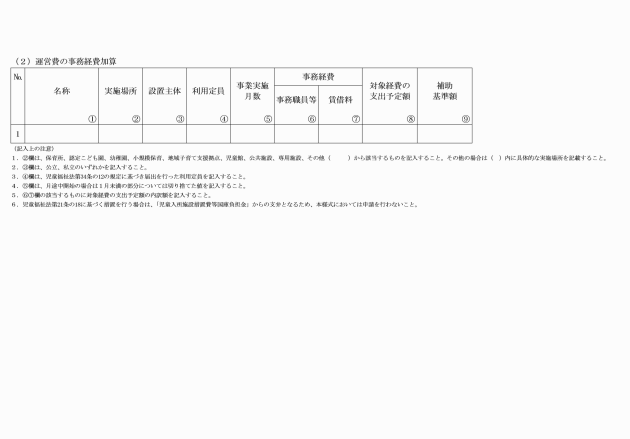

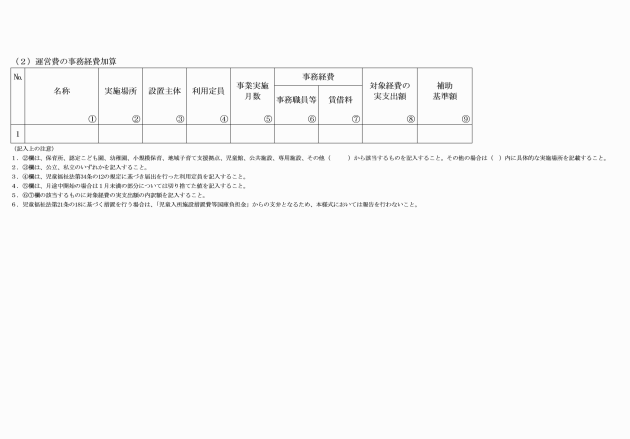

3 運営費の事務経費加算(一般型に限る) 2,670,000円 | 一時預かり事業の実施に必要な経費 | |||